Einleitung

In modernen IT-Umgebungen ist eine zuverlässige und leistungsfähige Verkabelung unverzichtbar. Die strukturierte Verkabelung bildet das Rückgrat jeder Netzwerkarchitektur – sei es in Unternehmensgebäuden, Rechenzentren oder Bildungsinstitutionen. Sie sorgt für eine normgerechte, übersichtliche und zukunftssichere Anbindung aller Netzwerkkomponenten.

Inhalt

- Einleitung

- Fazit

1. Was bedeutet strukturierte Verkabelung?

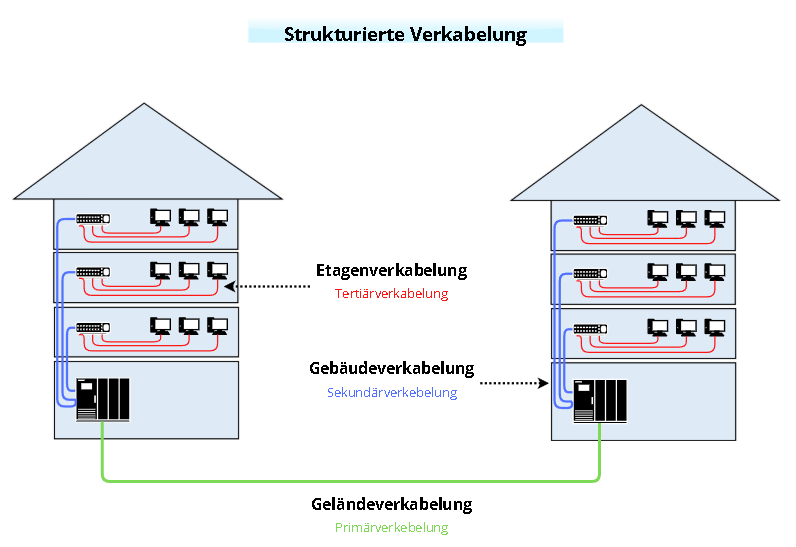

Strukturierte Verkabelung bezeichnet ein standardisiertes Verkabelungssystem, das unabhängig von Herstellern, Anwendungen oder Endgeräten funktioniert. Sie folgt festgelegten Normen (z. B. ISO/IEC 11801 oder DIN EN 50173) und basiert auf einem hierarchischen Aufbau, der eine einfache Wartung, Erweiterung und Fehlersuche ermöglicht.

Der Aufbau gliedert sich in drei Ebenen:

1.1. Primärverkabelung (Campus-Verkabelung)

Die Primärverkabelung stellt die Verbindung zwischen verschiedenen Gebäuden auf einem Campus oder Unternehmensgelände her. Sie umfasst die Kabelwege vom zentralen Rechenzentrum oder Hauptverteiler (Main Distribution Frame, MDF) zu den Gebäudeverteilern.

Typische Merkmale:

- Große Entfernungen (bis mehrere hundert Meter)

- Verwendung von Lichtwellenleitern (Glasfaser) wegen hoher Bandbreitenanforderungen

- Meist in erdverlegten oder geschützten Rohrsystemen installiert

Zweck:

Zentrale Verbindung von Gebäuden untereinander, um ein gemeinsames Netzwerk über das gesamte Gelände zu realisieren.

1.2. Sekundärverkabelung (Steigungsverteilung)

Die Sekundärverkabelung verbindet die Stockwerke innerhalb eines Gebäudes miteinander. Sie stellt die Verbindung zwischen dem Gebäudeverteiler und den Etagenverteilern (Floor Distribution Frames, FDF) her.

Typische Merkmale:

- Vertikale Kabelführung über Steigeschächte

- Häufig verwendete Kabeltypen: Glasfaser oder Kupfer (z. B. Cat. 6A)

- Oft redundant ausgeführt für Ausfallsicherheit

Zweck:

Ermöglicht den Datenverkehr zwischen Etagen und stellt eine Verbindung zur Primärverkabelung her.

1.3. Tertiärverkabelung (Horizontalverkabelung)

Die Tertiärverkabelung ist die letzte Stufe und reicht vom Etagenverteiler bis zur Anschlussdose am Arbeitsplatz. Sie wird auch als Horizontalverkabelung bezeichnet.

Typische Merkmale:

- Kabellängen bis maximal 90 Meter (plus Patchkabel)

- Verwendung von Twisted-Pair-Kupferkabeln (z. B. Cat. 6 oder Cat. 7)

- Installation erfolgt meist in Kabelkanälen, Doppelböden oder Zwischendecken

Zweck:

Stellt die physische Verbindung zu Endgeräten wie PCs, Druckern, IP-Telefonen oder WLAN-Access Points her.

2. Strukturierte Verkabelung (Abbildung)

3. Die Gesamthierarchie im Überblick

| Ebene | Bezeichnung | Verbindung von | Techniken | Max. Länge |

| Primär | Campusverkabelung | Gebäude zu Gebäude | Glasfaser | Bis 1 500 m |

| Sekundär | Gebäude-/Stockwerkverkabelung | Technikraum ↔ Etage | Glasfaser oder Kupfer | Bis 500 m |

| Tertiär | Etagen-/Horizontale Verkabelung | Etagenverteiler ↔ Nutzer | Kupfer Cat 6–8 | 90 m + 2×5 m |

4. Vorteile der strukturierten Verkabelung

- Zukunftssicherheit: Modular erweiterbar, unterstützt aktuelle und kommende Netzwerktechnologien

- Übersichtlichkeit: Klare Trennung der Ebenen erleichtert Wartung und Fehlersuche

- Zuverlässigkeit: Standardisierte Komponenten reduzieren Ausfallrisiken

- Skalierbarkeit: Einfache Integration neuer Arbeitsplätze oder Systeme

- Kosteneffizienz: Langfristige Ersparnis durch reduzierte Installations- und Wartungskosten

5. Normen und Standards

Für die strukturierte Verkabelung gelten weltweit anerkannte Normen, die eine einheitliche Qualität und Kompatibilität sicherstellen:

- ISO/IEC 11801

- EN 50173

- TIA/EIA-568

Diese definieren u. a. die zulässigen Kabellängen, Steckverbindungen, Übertragungsfrequenzen und Installationspraktiken.

Fazit

Die strukturierte Verkabelung ist mehr als nur „Kabelmanagement“ – sie ist die Grundlage für zuverlässige, leistungsfähige Netzwerke. Durch die Aufteilung in Primär-, Sekundär- und Tertiärverkabelung entsteht ein flexibles System, das sich an neue Anforderungen anpassen lässt. Wer auf eine professionelle Verkabelungsstruktur setzt, schafft die Basis für eine langfristig funktionierende IT-Infrastruktur.